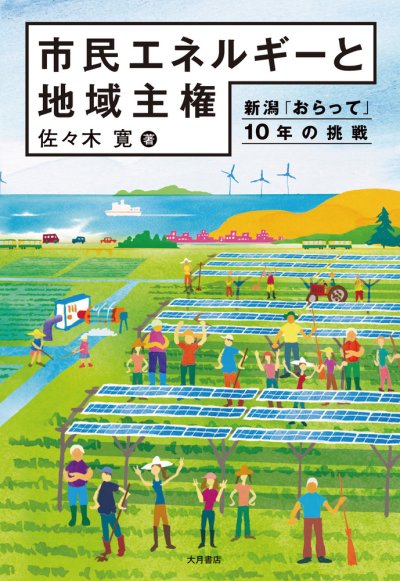

新潟「おらって」10年の挑戦

Top

出版社 大月書店

発行日 2024年6月21日

価格 1800円+税

サイズ B6 232頁

著者 佐々木 寛

著者紹介

佐々木 寛(ささき ひろし)

1966年香川県生まれ。新潟国際情報大学国際学部教授(政治学・平和学)。研究のかたわら一般社団法人「おらってにいがた市民エネルギー協議会」代表理事として、地域住民による発電事業と地域コミュニティ再生、環境教育などを融合した活動に取り組む。「市民連合@新潟」共同代表。

著書に『市民政治の育てかた――新潟が吹かせたデモクラシーの風』(大月書店、2017年)、編著に『東アジア〈共生〉の条件』(世織書房、2006年)『東アジア安全保障の新展開』(明石書店、2005年)『「3・11」後の平和学』(早稲田大学出版部、2013年)『平和を考えるための100冊+α』(法律文化社、2014年)ほか。

世界最大の原発、柏崎刈羽原子力発電所がある新潟県で、福島第一原発事故を契機に、市民によるエネルギー自治の取り組みが始まった。二度と原発事故を起こしたくないとの思いから、市民たちが、「一般社団法人おらってにいがた市民エネルギー協議会」を設立。10年で県内に合計40カ所の低圧太陽光発電所を設置した。

日常に使うエネルギーを、原子力発電などに委ねるのではなく、市民一人ひとりの手で紡ぎ、自分たちの権利を取り戻していこうとする強い意志が込められている。その中心が大学で国際政治を専門とする著者である。事業経験はないため専門家のアドバイスを受けながら、行政や銀行などと連携しつつ、市民エネルギー事業の実践へとつなげた。本書は、「おらって」の会員に向けて著者が10年にわたって書き続けたエッセイが基になっており、市民がエネルギー事業に関わる意義や目的が書かれている。

※「おらって」は新潟の方言で「私たち」を意味する

原発後の再生可能エネルギーに関心のある方、市民自治に関心のある方の必読書です。

第1章から第5章に主に会員向けエッセイをテーマごとに収録。序章と補論で、著者がこだわってきた、「地域主権」、自治とデモクラシーについて、より掘り下げて記述している。

著者である佐々木寛教授は2026年3月に開催される「第15回原発ゼロへのカウントダウンinかわさき集会」での講演を予定しております。

本書の構成は

序章 エネルギーの民主化と地域主権――「おらって」10年の歩み

第1章 市民エネルギーの現場から

第2章 エネルギーから「せいじ」を考える

第3章 〈3・11〉から何を学ぶのか

第4章 「文明転換」への思考

第5章 次世代とともに

補論 〈文明〉転換への挑戦――「エネルギー・デモクラシー」の論理と実践

解説 「おらって」10年の軌跡と奇跡(飯田哲也)

あとがき

本書は「おらって」の活動を中心にまとめられているが、いくつかのキーワードで紹介します。

〇行政との連携、パートナーシップ

2014年「おらってにいがた市民エネルギー協議会」設立には、行政関係者、銀行員、議員、研究者、学生など市民300名参加。ゼミ生たちがファシリテーターとなってワークショップを実施「おらって」の目標、使命を確認あう。これで行政と市民の関係だけでなく、あらゆる業種や年代の境界を越えて、パートナーシップを構築できた。

2015年に新潟市とパートナーシップ協定を締結。市に土地・屋根を提供してもらう代わりに、収益の一部を市の環境エネルギー教育へ還元

〇地域主権主義

中央主権主義では、国民は守ってもらえない。地域に主権を取り戻し、住民が自らの力で「公共」や「公共財」を作り出す、新しい民主主義の試み。

〇地域循環共生圏

エネルギー・食/農・教育・ケア(医療/福祉)・安全という人間が生きていくうえで不可欠な五つの基本要素を地域コミュニティで循環的に供給できるようになることが、地域の自治や自立のための必要条件。

〇政治の発見

「保守」と「革新」の横軸だけでなく「中央」と「地方」の縦軸がある。2016年の県知事選で関心の高かった柏崎刈羽原発再稼働問題は、縦軸の要素。地方の問題として保守も革新もなく、6万票の大差で勝利。

〇エネルギー・デモクラシー

エネルギーを専門家が決めるのでなく、民主的に決める。

中央集権と地域分断の「原発型社会」が、原子力から再生可能エネルギーへの「エネルギー転換」によって大きく変容する可能性がある。

エネルギーの転換が社会を民主化する可能性について考える枠組みが「エネルギー・デモクラシー」の議論である。

〇エネルギー植民地主義

東京に電力を供給するための原発が、なぜ福島や新潟に設置されたのか、根源的な問いかけ。

日本の近代化プロセスの中で、〈中央〉の利益や安全のために〈周辺〉が不利益やリスクを背負う「犠牲の構造」がつくりあげられた。

〇「コミュニティ・パワー」の挑戦―「地域分散ネットワーク型社会」

再生可能エネルギーによる地域開発を探求する「コミュニティ・パワー」はすでに国内に300以上存在する。

原発に代表される中央集権型エネルギーシステムが、地域コミュニティから潜在的可能性や富を流出させており、地域の分断をもたらしているという根本的問題。

原発がもたらすリスク問題はもちろん、「原発型社会」の転換、地域自治に基づく新しい分権型社会の実現こそ「コミュニティ・パワー」がめざしているもの

〇「東アジア自然エネルギー共同体」

ヨーロッパ共同体(EU)の起源はヨーロッパ石炭鉄鋼共同体(ECSC)であった。

仮に東アジアの平和共同体が実現するとすれば、出発点も何かのエネルギー共同体の可能性がある。「核地域」としての東アジアに市民社会が国境を越えて下から創りだす「東アジア自然エネルギー共同体」の構想は、同時に東アジアにおける恒久平和の構想でもある。